Notice

Recent Posts

Recent Comments

Link

아그의 하루

[스크랩] 남도 석성 본문

| 진도에서 만난 삼별초의 흔적, 남도석성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[오마이뉴스 이철영 기자]

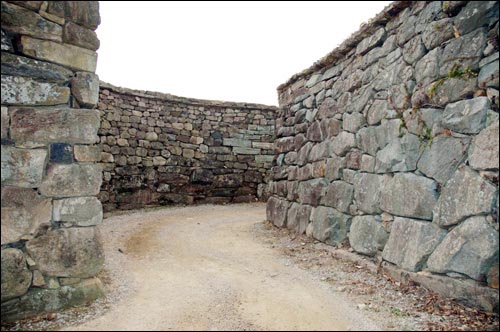

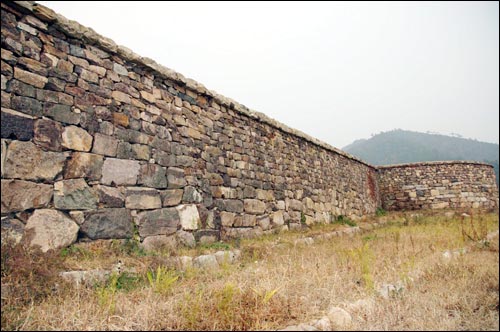

남도석성을 대하는 느낌도 마찬가지다. 위압적인 돌의 무게, 세월의 무게가 시공을 짓누르며 소통을 가로막고 있다. 성 앞에 서면 어디가 입구인지를 확신할 수 없다. 한 번 들어 갔다가는 돌아오지 못할 미궁일 수도 있다는 두려움이 일어난다. 하지만 죽음 아니면 아무것도 확정되어 있지 않는 삶에서, 유일하게 선택 가능한 것은 '불확실성'뿐 아니던가.

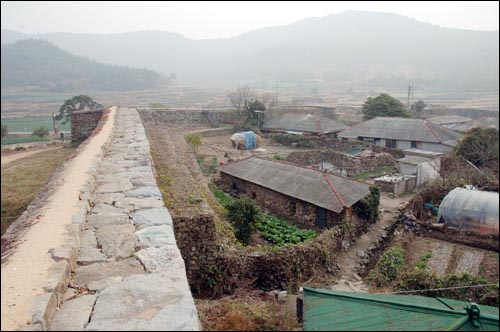

낙안읍성 류의 인위적인 민속촌 같다면 모를까, 오히려 비현실적인 분위기다. 그렇게 급작스럽게 나타나는 아늑한 이미지 때문에 남쪽의 도원경(桃園景)–남도석성(南桃石城)이라 불렀을까 하고 엉뚱한 생각을 하게 된다. 성내(城內)의 풍경에서 권력, 배타, 지배의 분위기를 떠올리기는 힘들다. 성안에 숨어 배타하며 지켜야 할 권력도, 막아야 할 왜구도 없어, 웅혼하고 강인한 성(城)의 의미와 정체성은 상실되었다. 사람들은 다만 추운 바람을 막아 주는 비닐하우스 속 같은 안락함을 만끽하고 있을 뿐이었다.

그 뒤 타다 남은 대들보를 경운기에 싣고 농약통 받침으로 썼는데, 비를 맞아 숨어 있던 글씨가 나타났다고 했다. 건륭 39년 청마백양(靑馬白羊)(5월 21일), 곧 영조 50년(1774년)에 씌어진 조선 수군 남도포진(南桃浦鎭) 객사의 상량문이었다. 그는 300년이나 된 유물인 것을 알고서는 농약통 받침으로의 사용을 중지하고 창고에 고이 모셔 놓고 있었다.

이것은 삼별초의 배중손 장군이 성을 쌓고 여몽연합군에 항전하다 산화해 갔다는 주장이다. 삼국시대부터 여러 마을을 이루고 사람이 살았다는 기록으로 미루어 성의 축조시기는 그 이전으로 소급되는 것도 가능할 것이다.

그리고는 1350년 몽골의 국력이 쇠약해지고 고려 조정 또한 군사력이 없어 왜구가 번성하게 되자 진도사람들은 정부의 공도정책(空島政策)에 따라 섬을 비우고 영암군 시종으로 피난을 떠나야만 했다. 1409년 영암으로 피난 간 뒤에는 59년 만에 해남으로 옮겼고 다시 28년 뒤 1437년에야 진도사람들은 87년의 기나긴 유랑생활을 끝내고 고향으로 돌아 올 수 있었다.

/이철영 기자 |

출처 : 저 산길 끝에는 옛님의 숨결

글쓴이 : 선과 원글보기

메모 :

'▣ 아그 ▣ 문화 소통가 > 고려' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 평양에서 내려온 `국보`들..고려 태조 왕건 동상 외 (0) | 2006.08.19 |

|---|---|

| [스크랩] 벌거벗은 고려 태조 왕건상` 알고보니 (0) | 2006.08.19 |

| [유물] 왕건릉 청동상 (0) | 2006.05.17 |

| [스크랩] 고려 청동 수저 (0) | 2005.12.21 |

| [스크랩] 개성 선죽교와 공민왕릉 석상. 박연폭포 (0) | 2005.09.08 |